日子平平的过了一个月,一切人心上的病痛,似乎皆在那份长长的白日下医治好了 —— 《边城》沈从文我身体里的火车从来不会错轨, 所以允许大雪,风暴,泥石流,和荒谬——余秀华 《我身体里也有一列火车》无论这个世界对你怎样,都请你一如既往的努力、勇敢、充满希望——毕淑敏 《愿你与这世界温暖相拥》 我对抱有乐观态度的人都持有质疑,因为造物者本身的态度就是消极的,不然世界就不会是这个样子——胡迁 《牛蛙》但人间世相,不能双全,难以完美,往往只能取重卸轻,从内在建立绝对的价值

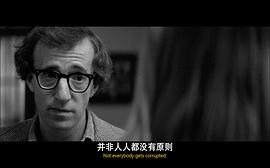

1 对整个世界满是担忧,却又无法正视自己的问题

在与已婚男对峙的片段,两个人坦诚到以骨骼相见,喋喋不休也难掩伍迪的虚弱。争论中还不忘对人类人格的千篇一律产生深深的忧虑,然而却对自己的迷失视而不见。

其实整个影片都充斥着这种自相矛盾、自欺欺人又漏洞明显的论调,仿佛只有通过这种方式,才能将忧虑宣泄的不至于那么沉重与苦情。

2 挽留只是无畏的挣扎

沉重又明显徒劳的奔跑,让一切沉淀的同时,也给了观众足够的思考时间。假如影片就在这个奔跑中结束的话,也未尝不可。但伍迪偏偏赶上了正要离开的十七岁女孩,有人可能会在他们的对话中得到慰藉,来缓解全片给人造成的浓稠阴霾。

但这最后一幕留给我的却是淡淡的悲哀和绝望。迷失又自欺的成人世界,被17岁女孩的雀斑脸庞映照的无处可躲,而伍迪的每一句解释都加深了这种悲哀。

过于复杂的成人世界,难道只能靠单纯的无知来涤清?

不惑之年的男人,被一个17岁女孩安慰道:“你应该对人们有信心”。

是啊,我又何尝不想!

3 Do you love me是个咒语

印象中

这是我看的伍迪艾伦的第二部片子,第一部是《安妮霍尔》。相比之下,我喜欢曼哈顿一些,但也只能是相比之下。我不知道伍迪艾伦的片子是不是都是关于学院派知识份子的,如果都是,这位导演的名字将注定不在我的伟大导演名册上。这些知识份子吸取着那些真正的人类精英的脑髓,偷窃他们敏锐的判断,假装它们是自己的。然后安全地扮演人类精神遗产的继承者与宣传者的角色 ,像牧师一样,在那些脚踏实地的质朴的人们面前卖弄。总之,他们是社会的寄生虫。或许艾伦仅仅是表现了知识份子社会生活中两性关系的一面,或许这是他最感兴趣的,最拿手的,因而放弃了对其他方面的表现。但是,一位伟大的导演不应该把眼光仅仅投降这样一个狭窄的方面。学院派知识份子有着与生俱来的局限,其中最致命的就是逃避生活,对人类实实在在的痛苦漠不关心,热衷于所谓的精神困扰。但是,我真的没看出来这困扰得以真实存在的基础,那只是他们为了美化自己的空虚而不停地寻找着猎物。他们用一切手段来逃避,最拿手的手段当然是谈论文艺。注意是谈论文艺,而不是创造艺术。所以我说

曼哈顿

山西 太原

嘈杂的城市

乱来乱去的人们

改变 革命

积极的世界观

小孩在的足球

向上的革命激情

没有失败

你还活着

永远爱着隔壁的少女

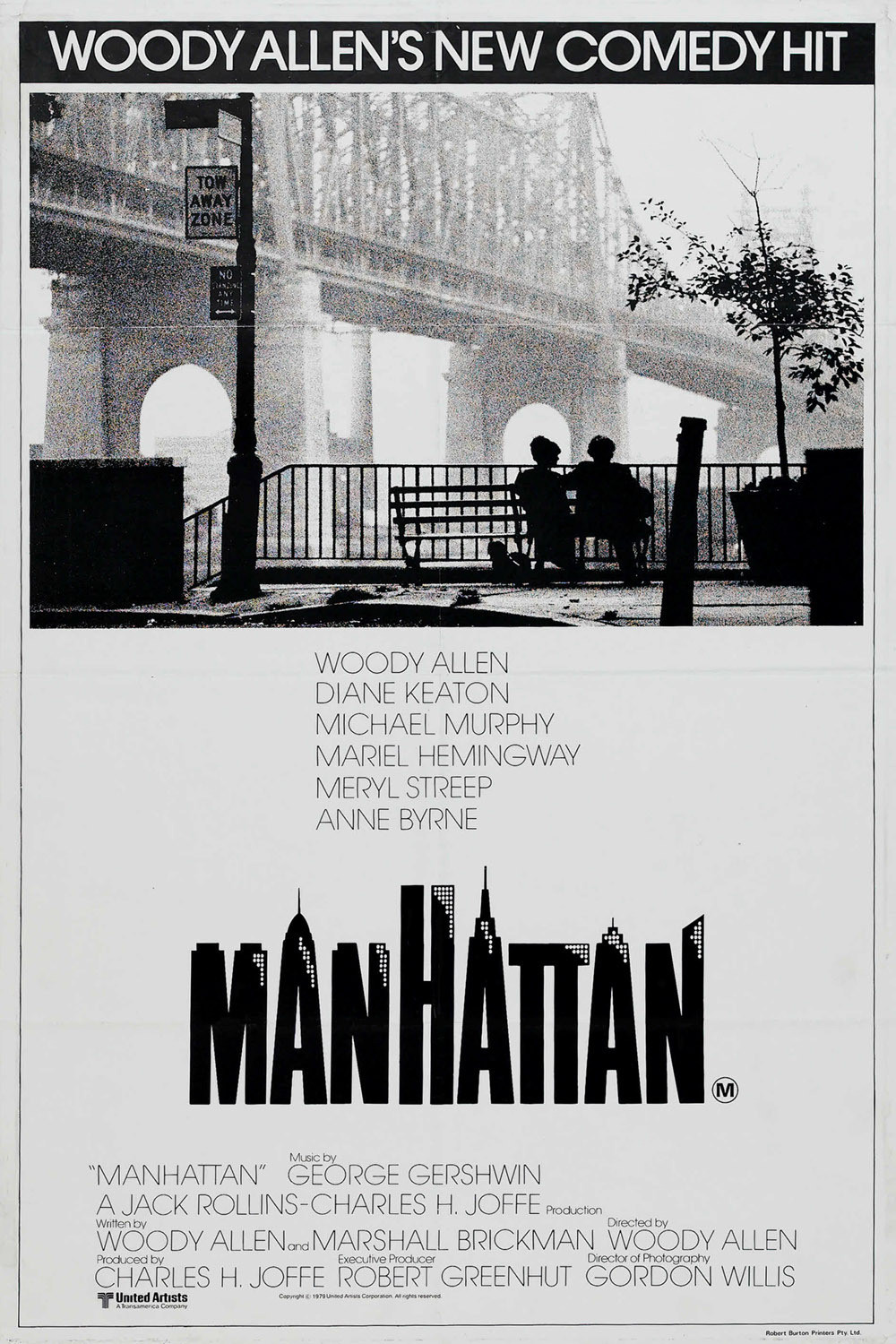

伍迪艾伦永远在给纽约写情书,这次歌颂的对象,是穿梭于大街小巷的普通男女。

就像小老头一直以来的怪趣味一样,伊萨克似乎一直被生活愚弄着,前妻吉尔为了一个女人抛弃了他,还把“家丑”写成了畅销书,为了逞英雄丢了工作,有一个17岁的学生情人,更糟糕的是,他爱上了已婚好友耶尔的情妇,玛丽。

这简直是俗的不能再俗了,但它很真诚,你在某个瞬间会发现自己就是耶尔伊萨克玛丽。因为我们都活在现实之中,我们都不是伟人。

崔西是伊萨克认识的最纯洁最纯粹的人,她还是个小姑娘,对事情却看得那么透彻。反观伊萨克,一会说她太小一会又说她足够成熟,对彼此的关系一开始就抱着消遣的态度,编一些俗套的话搪塞她--你的人生还没有开始,将来你会遇到比我好上千倍的男人,这些在伊萨克被玛丽吸引之后变得愈发虚伪与敷衍,或者说因为崔西是纯净的,她可以折射出一切虚伪。

他提出分手的时候崔西哭了,她说:你表面上是为我好,其实是想分手。

玛丽的确带给他一段好日子,矛盾也随之而来。玛丽是个文艺女青年,自恋任性,以为自己能够改变别人

中年的伍迪艾伦,被婚姻中抛了出来,遇到了小萝莉,有了新女盆友。可惜事业不顺,面对新的危机,于是对有共同语言的盆友的女盆友产生了感情,在他们分手后接盘了,可惜好景不长。别人复合,艾伦像毕业生里的男主角一样,跑去找小萝莉,找寻对自己一味付出不求回报的感情。

40年前的电影,写实的一塌糊涂,像围城的故事一样,不管什么年代,都在爱恨里寻找着自己,都是一颗颗渴望着被人爱,被人紧紧抱住的心。中年的艾迪,面对的中年危机,事业挫败,唯有爱情,可以让自己过得更勇敢。结局艾伦表白完了

【曼哈顿】一流的喜剧片 不忘初心,方得始终。

转载请注明网址: https://www.novelsee.com/archives/id-31851.html